▲2020年11月14日,鲁东大学汉语言文学专业1801班同学在烟台昆嵛山。(受访者 / 图)

全文共9493字,阅读大约需要22分钟

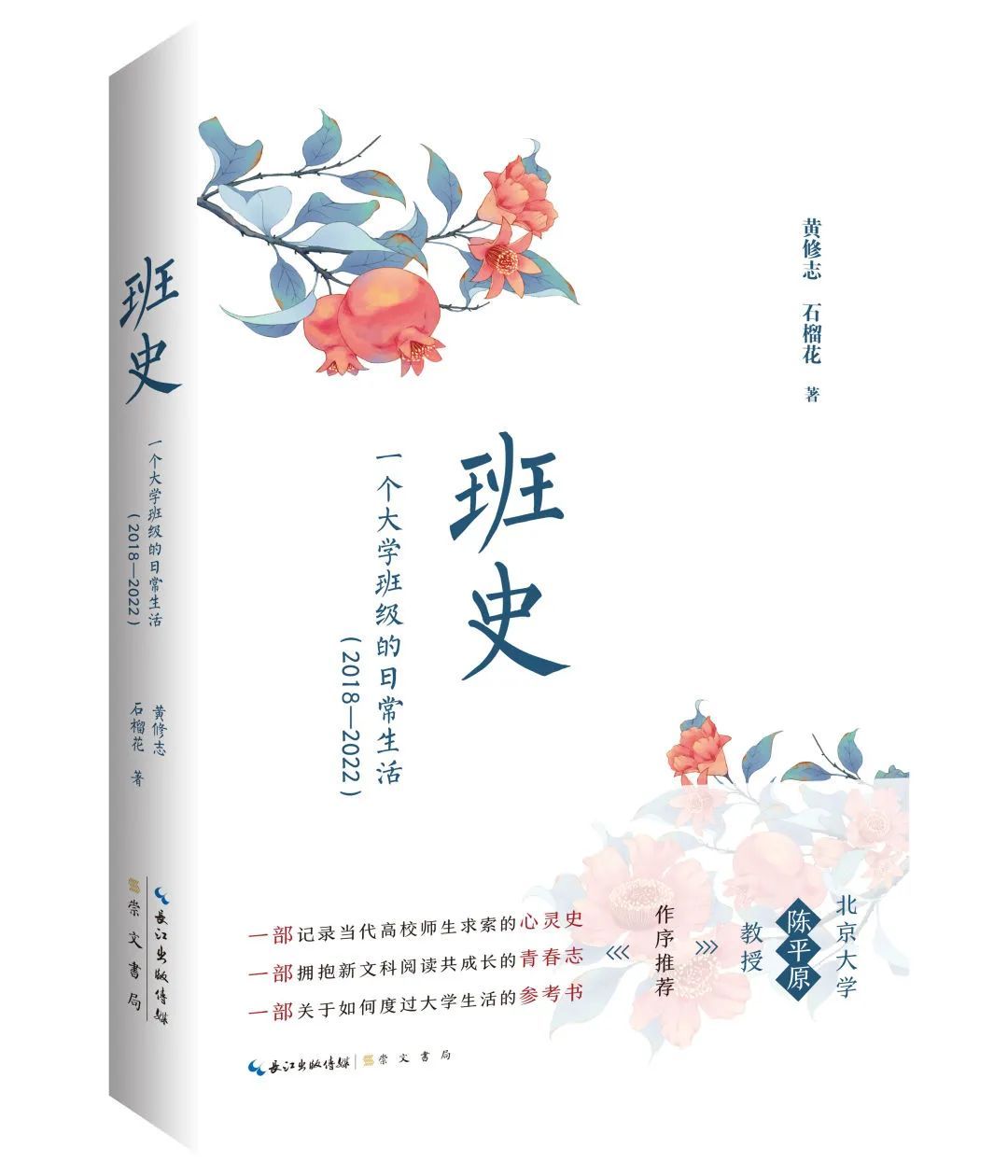

编者按:2023年,中国有18.36万本新书上市。2024年初出版的一本《班史》,在每年十几万新书中毫不起眼。豆瓣词条里,它只拥有9条短评和2条评论。

《班史》记录了一个大学班级四年里发生的大部分事情。序言中,北大中文系教授陈平原提出,这本书的写作主体不是北大学生那样的“天之骄子”,而是一群二本学生,和他们的班主任。

它记录了一个雄心壮志的班主任,带着他的学生们,企图在日益原子化的世界里,重建连接,寻找理想的大学生活所做的种种。他们对抗网课,对抗平凡琐碎的日常,也对抗虚无和匮乏。

写作的起点可能没有那么可歌可泣。这是第一代走进大学的00后。他们在飞速向前的时代中成长,又在成人的关口遭遇疫情突袭。这也是一群“心有不甘”的学生,大部分人没能在应试教育中成功。而班主任发现,他们比自己十年前的学生要更沉默。

在以考研为目标的二本学校,故事没有迎来乌托邦式的结局。这个班最终成功考研的只有9个人,大部分人回到了自己的来处。

本文首发于南方周末 未经授权 不得转载

文|南方周末特约撰稿 黄晓颖

南方周末记者 苏有鹏

责任编辑|吴筱羽

1

“心有不甘”

应试教育这场仗,他们打得并不漂亮。

2018年9月1日,位于胶东半岛的鲁东大学,在一个暑气未消的日子开学。

文学院108教室里,班主任黄修志带着他的学生——汉语言文学专业1801班(下称“1801班”)40名同学开了第一次班会。

这是一群心有不甘的学生,应试教育这场仗,他们打得并不漂亮。

鲁东大学是一所山东省属高校,前身为烟台师范学院,为胶东半岛的中小学输送了大量老师。类似的学校,山东省内有超过10所。

如果想要摆脱“二本”标签,那他们的大学四年只有一个目标:考研。学生间流传着一句笑谈:“在山东,不孝有三:一不考研,二不考公,三不考教资。”四百多公里外的省内另一所师范院校,便是全国闻名的“考研神校”。

曾有台湾地区的学生来交流,看到走廊、楼梯里,都是背题、读书的学生,大受震撼。台湾学生告诉黄修志,在台湾,大家都在玩手机、打游戏。黄修志安慰式地解释,这些都是在考研的学生,在背英语、政治,“不见得真的在读书”。

这也是更沉默的一代人。黄修志的同事、文学院副教授袁向彤,把与学生的关系形容为“若即若离”。在班级QQ群里发消息,应者寥寥。学生习惯与老师保持距离,不搭腔。

上课时,黄修志注意到学生,干什么的都有,“老师在上面讲,下面有学生塞着耳机”。

学生之间的关系也更淡漠。袁向彤记得,十年前,学生们校内试讲,六七个人分成一个小组,一个小组的学生会互相听课,互提意见,最后整个组的讲课风格都很像;十年后,学生们不再组队,各自找地方练习。

对此,黄修志有自己的解释。这一代学生在竞争更激烈的应试教育体系下长大,密不透风的学习让他们丧失对公共议题的兴趣,更关注个人诉求。并且,他们懂得“在言论上保护自己”,很少表露自己的观点。

但评价是相互的,一些学生会认为,大学老师的关注点也不在学生身上。

“有距离感”,隔壁班的一名学生回忆,班主任在院里负责很多行政事务、行事刻板,“很难抬手”。“抬手”的意思是“给以方便”,他很少找班主任。

黄修志想关注他们,收回的入学问卷上,一位家境清贫的南方学生写道:希望黄老师成为我的朋友。他住在开发区,距学校有半小时车程,上高速、过夹河、穿越黄金顶隧道。他掐着时间,中午花十五分钟吃午饭,省下来的时间,用来找学生谈话。他给自己列的班级计划里,其中一个目标是每位同学谈话不少于一小时。

这个任务执行花了近四个月,他接触到一些具体的困惑。

来自山东淄博的女孩姚凌说,自己的高中是市里最好的学校,高考失利来到鲁大,找不到方向,陷入迷茫和虚无。

秘若琳是从农学院转过来的,性格自卑、敏感,高中老师用的激励方式“近乎病态”。“经常挨打”,她回忆,老师会说:“不上大学,就只能去劳务市场当农民工,每天在路边等待,给别人打扫房子”“有什么尊严?像牲口一样”。她整日被恐惧包裹,不知道学习的意义是什么,直到大学,她在自习课上拿着手机读专业书籍,老师突然进来时,她下意识地,“差点把手机甩出去”。

叶子是仅有的三个男生之一,父母都是青海牧民,从小在爷爷奶奶身边长大,考上两千公里以外的大学完全出乎意料。初入校园时,他不服管教,遇人绝不主动让路,加入足球队,踢球也走“野”路子,“像牦牛一样横冲直撞”。

班长宋玥来自吉林白城,高中时“除了学习不知道还有什么事情可做”。军训时,她就向黄修志提问,“黄老师,人生的意义是什么?”

2018年9月1日,鲁东大学汉语言文学专业1801班第一次班会。(受访者 / 图)

2

班主任

对方难掩惊讶,“第一次有人主动说再干一次班主任”。

“你希望咱班是一个怎样的班集体?”

这是黄修志发的入学问卷上其中一个问题。大多数学生对班级的期待是:团结友爱、勤学苦读、充满人文气息。

“苦读”是二本学生的某种标识。很多学生都提到,希望黄修志能多推荐一些书籍。

黄修志第一次当班主任是2013年,中文系出身的他,带一群广播电视编导专业的学生。无法从专业上给学生指导,不太成功,他承认所有人都“尽力了”。

2018年夏天,当他和院领导提出要再当班主任时,对方难掩惊讶,“第一次有人主动说再干一次班主任”。唯一的要求是,给他一个汉语言文学专业本科班。

在大学,班主任从来不是肥差。这份工作劳累、琐碎,每天要处理的是通知、表格、会议,还有学生的生活难题。有学生在网上被诈骗了一万多块钱,他陪着到派出所做笔录。有学生和男朋友分手,对方从千里之外“杀”到学校,威胁要跳下天桥。

写班志是黄修志在第二次班会前想到的,他希望通过一系列班级计划,鼓励学生爱上思考、阅读,学会主动探索。

黄修志在复旦大学历史系取得博士学位,这隐隐指引了班志的方向——通过一篇篇日常记录,凝结成一部“班史”。他对学生说:“现在我们全班面临司马迁和班固面临的时刻,要为世界第一部为班级写的史书发凡起例。”

当然,大部分人没有把这句话当真。

一个人写一个月,4500字左右,太平淡或是太艰涩都不行,要带着“历史学家的视野”,记录班级发生的事,不能太散,不能写成个人总结。由学习委员路棣和黄修志校对,宣传委员孙雨亭排版,发表在班级公众号上。

至于公众号的名字,学生们七嘴八舌,“一班最帅”“一班最美”让他哭笑不得。

一天下午,黄修志在家,瞥见窗外几株硕果满枝的石榴树,想起两句诗:“五月榴花照眼明,枝间时见子初成”“春阴垂野草青青,时有幽花一树明”。

那就叫“一树榴花照眼明”吧。

“五月榴花照眼明,枝间时见子初成”,出自韩愈《题榴花》。五月,韩愈前去看望朋友张十一。失意的张十一家住得偏僻,但院子里,一株石榴树花开似火,树枝之间,一些石榴果慢慢开始长成形。韩愈感叹,遗憾的是此地并没有多少车马往来,任凭石榴花随风飘落在青苔之上,无人赏识。

这是个略显寂寥的故事。黄修志没有用这个解释,他告诉同学们,加上转专业过来的两名同学,班上42朵石榴花,开在同一棵树上,花开即是成人,可怜即是可爱,安静的地方正好没有一丝喧闹,“不要管他人投来什么样的目光,不要管有没有人驻足观望,要只顾自己成长,在无人知晓的角落静静绽放”。

黄修志对这个意象情有独钟。一年后,他又创办了“石榴花读书堂”社团,和一本名为《石榴花》的校园杂志。

刚开始,班志的写作不太顺利。2018年9月的一个中午,第一位作者常佳珍来见黄修志,两页A4纸密密麻麻,分条记录了开学以来所有事件,班会、军训、上课的老师。

黄修志解释,不能像流水账一样,而是把这些事情像史料一样,按照事件的逻辑规律,过渡自然,转化成文章,“你就先写成散文吧”。

常佳珍交出了第一篇文章。班长宋玥和团支书陈奉泽审订校对时,对风格并无把握,觉得班志应该写班级整体性的东西,面对这份表达自由、个人色彩浓厚的班志,她们想让常佳珍再改改。

黄修志纠正了她们:“就是要从更个人的角度,去书写我们的故事。”

2022年6月2日,学生马鸿岩送给黄修志的“不会凋零的石榴树”。(受访者 / 图)

3

第一代00后

鲁东大学图书馆2022年文学类书籍借阅排行榜上,《平凡的世界》位列第二,《活着》排在第五,第一位是《人世间》。

这是进入大学校园的第一代00后。

他们此前18年的人生里,时代飞速向前,中国加入WTO、神舟5号上天、北京奥运会举办。第一位00后出生时,中国国内生产总值为8.2万亿,到了22年后,1801班学生毕业时,这个数字增长了近14倍。而就在他们步入大学校园不久,历史进程变得越发扑朔迷离。疫情、封校、网课,这些瞬间都被记录在班志之中:

2018年9月,开学,全班同学在班会上初见面,接着是为期10天的军训。在第一次班会后的问卷中,黄修志让同学们列举自己最喜欢的5本书。

有五六位学生填上了路遥的《平凡的世界》。鲁东大学图书馆2022年文学类书籍借阅排行榜上,《平凡的世界》位列第二,《活着》排在第五,第一位是《人世间》。2024年,推荐榜上还出现了史铁生的《我的遥远的清平湾》。

杜志敏是《平凡的世界》的读者。她喜欢读这些书,一部分原因是“书本照进现实”。她记得小说主人公孙少平“总想去干点什么”,但最终成为一个煤矿工人,“结局有些高开低走”。转念又想,在一个不断给他失望的环境中,好好活着,已经很好。

问卷答案中还有一些校园青春小说,“没什么意外的答案”,整体阅读面貌贫乏、单调,这激起了黄修志推荐更多类型书籍的热情。

9月23日,黄修志发布大一秋季的阅读书目,日本教育家新渡户稻造的《修养》是第一本。

此后每季都有推荐书单,以国内外文史哲经典为主,比如人类学经典《金翼》、史学经典《金明馆丛稿初编》,再配合一些解答成长困惑的书,比如《不成熟的父母》《学习的快乐》。

2018年10月,“百团大战”开始,加入什么社团是最热门的话题。12月,在筹备元旦晚会时,等来了一场初雪。

2019年春天,大学第一个考试周到了,刚从高中模式中挣脱的大一新生们还有些忐忑和不适应,纷纷前往自习室,如临大敌。这一年春节档,《流浪地球》上映。

9月,大二开始了,随后是计算机二级考试。10月1日,《石榴花》杂志创刊,石榴花读书堂也加入了“百团大战”。12月,大学英语四级考试。

2020年1月,疫情暴发。2月底,开始了“空中课堂”,第一周的网课跌跌撞撞,直到一个月后,“语音通话、腾讯会议、直播课堂、会议ID”等字眼才不再陌生。2月的最后一天,黄修志在QQ群里开班会。

马子梁在《风月同天共战“疫”》中记录,这次班会的主题是“近在咫尺的生存与毁灭”。黄修志提醒大家,“在激变时刻,拯救家人之前,先让自己变得强大,但必须做事,才能让内心强大起来”。

班会的最后,他点了三位较为内敛的同学,让他们朗诵了一首阿尔弗雷德·豪斯曼的短诗《趁生命气息逗留》。

2020年3月,原定于这个月的诸多考试一律延期。五四青年节,B站短片《后浪》在朋友圈刷屏。这时国内疫情好转,学校趁着小满之时安排学生自愿返校,但最终,全班无人返校。

2021年3月,此时,熬过疫情的8个月,大家重聚了,但不到4个月,就又要分别。

黄修志看得更远:实习后就是暑假,大部分人要考研、考编、考公,开始求职,“很难有机会再面对面坐在一块儿了”。杨聿艳在《单枪匹马的实习》里,记录他有些唠叨,叮嘱说,“尤其是刚去的第一个月,要勤快一点,谦虚一点”。他给同学们准备了苏霍姆林斯基《给教师的建议》和三期《石榴花》杂志。他的声音有些哽咽,说完后就大步离开了教室。

望着那冲出教室的背影,同学们都沉默了。

那一刻的叶子变柔软了,他记得,黄修志“像一个老父亲送他四十几个儿女去外地打工”,“好多人都哭了”。

2022年3月,学校再次改为线上教学。5月10日,宋玥组织同学们吃毕业餐。那天仅有不到一半人到场,剩下一半,要么忙着准备考试和找工作,要么在疫情隔离中,包括黄修志。

《石榴花》杂志。(受访者 / 图)

4

修志同学

“二本”标签就像一个幽灵,不时缠绕着他。

现在,让我们来谈谈学生时代的黄修志吧。

1987年,黄修志出生在山东东平的一个村子,直到高考时,他才第一次到县城。他是村里第一个本科生,考上聊城大学教育科学学院。学校离家不过九十公里,在那里,他为可以看电影、找资料的电脑诧异,并在持久的惊奇中学会了开关机。

和他日后工作的鲁东大学一样,聊城大学也是一所二本院校。没有专门的班主任,负责学生的团总支辅导员,一个人管好几个班,认不全学生,跟他打招呼,也是“形式上点点头”。

黄修志喜欢读书。一次课后,他追着老师,请老师推荐书目。那位老师看了看他,“我回头想想再告诉你”,然后匆匆离开。黄修志留在原地,十分失落。他清楚地知道,没有“回头”了,他来不及要联系方式,老师也不知道他叫什么名字。

毕业时,一位舍友单独为他饯行,告诉他,虽然自己不读书,但从大一军训时,就觉得黄修志爱读书,“但没有一个老师来引导你读书”。

那时他在班里算是“异类”,身边的男孩们,要么在网吧玩游戏、看电影,要么在读村上春树、渡边淳一的小说,还有一些同学,认真背着英语单词。

之后,黄修志去武汉大学读研,在武大文学院,他知道了“一流高校坐拥什么样的资源”。

上《中国古典文献学》和《海外汉学史》的教授于亭,那时常请学生到家里聊天、到餐馆吃饭,学生们仿照李宇春的粉丝名“玉米”,称自己为“鱼刺”。于老师曾说,读书要先从经典入手,不要猎新,又推荐了很多北美学者、日本学者的书籍,其中包括汉学家史景迁。

黄修志的志趣渐渐转向历史。如同很多二本学生的梦想,他不断去往更大的平台,博士毕业时才26岁,是复旦历史系博士班里最年轻的一个。

但“二本”标签就像一个幽灵,不时缠绕着他。2013年夏天,黄修志博士毕业,参加一所浙江省属高校的招聘,工作人员翻了翻他的简历,还给了他,“本科不是211,三个专业也不一致,你希望不大”。黄修志反问,“贵校是211吗?”

工作人员没有回答,招呼着下一位。

工作以后,博士导师邹振环曾给他发邮件,告诫他,“现在你应该忘记自己是复旦大学的博士,内心不要经常记着在复旦研究生期间的辉煌”。

他越来越体会到普通高校和一流高校的区别。一个更直观的体现是,双一流高校的学生,每到大三,忙着保研、出国。而地方院校推免名额极少,也没有博士点,学生“基本上对走学术研究的道路丧失信心,只能回归小镇做题家的状态”,寻求一个机会。

2017年,黄修志被借调到教育部一年,那年他30岁,已经做过一届班主任,在京读了140本书,出席各种会议、到不同城市调研,“在视野上受到了一次洗礼”。

愿意再当班主任的另一个激励,来自一位生物系的班主任。2018年,那位老师告诉他,自己班上38个学生,37人考研,33人过线,32人“上了岸”。黄修志听得“心潮澎湃”。

这一次他决心,不要做一个不会“回头”的老师。

他会通过私交来邀请学者做讲座。来自外校的学者,会惊讶于二本学生们的跨学科思维。

2020年10月,华东师范大学法学院教授任海涛在线上为同学们讲座,以校园欺凌为切入点,分享跨学科学习经验。同样的讲座,他在十几所学校讲过,鲁大的同学们十分活跃,在有意控制时间的情况下,“开了近三个小时”。

其他学校的讲座多为法学院承办,相比“跨学科学习”话题,学生对法学专业学习更感兴趣。而在鲁大,有学生问“文学和法律有什么关系”,也有学生问他,“从文学角度怎么研究校园欺凌?”

任海涛也是从河北农家走出的“80后”。2000年他进入兰州大学学习法律时,所在的一分部,容纳了哲社、中文、历史、国政、法律、新闻六个文科专业的学生。他经常旁听、选修其他专业的课程,由此接触到不同专业的同学,也读了不同领域的书。他还记得,那时学生会机关报的主编,是物理学院的叶伟民。

本硕博各个层次的学生都在这个校区,可以共享学术讲座、课程,本科生还去旁听硕士和博士答辩。老师的家属院就在教学区旁,每到晚上,老师们都在校园遛弯,聊学术、国家大事,同学们在后面跟着。操场跑步、食堂吃饭,师生之间天天见面,“什么问题都能请教”。

这些是本科时的黄修志接触不到的,甚至可能是中国最广大的二本学生群体共同的窘迫,写作《我的二本学生》的黄灯、写作《我教过的苦孩子》的艾苓,都写到出身乡村的二本学生在求学和求职中的匮乏感。

黄修志也想让学生多些机会打开视野,他成立了访修营,准备带学生去访学。但疫情中的1801班,未能走出山东。

2006年,本科时期的黄修志。(受访者 / 图)

5

离开的,留下的

烟台历来多雪,这留在那些离开的人记忆里。

2022年6月14日,以张佳怡离校为节点,1801班学生全部离校。

是时候看看黄修志的带班成绩了。奇迹并没有发生,从考研结果来看,1801班不是一个“成功”的班级,最终考研上岸的,只有9人,其中2位同学考上本校。更多的人回到了他们的来处。

叶子曾想到内地闯一闯。大学四年,他形容自己的变化是“从野蛮到文明”。开学后,黄修志选他当班级负责人。第一次被委以重任的叶子,很快记住了所有人的名字。叶子总结,管理班级的前提,就是“以身作则,管好自己”。四年下来,回到家乡,朋友会说他变得不像牧人,而叶子反复强调,“如果没有黄老师,我可能真的在放牛”。

他最终回到了青海的一个县城,在事业单位里抄材料、写汇报。进入体制之初,他的偶像是在脱贫攻坚岗位上因公殉职的黄文秀,但在现实面前,理想很快遭受打击。“你读过乔治·奥威尔的那本小说吗?”他问。

2023年,姚凌第三次考研。她只有一个念头,离开山东,她认为,只有离开周围的评价体系,才能有不一样的开始。

宋玥也回到了家乡白城,在毫无准备的情况下,县里两场事业编考试她都通过了。她是单位少有的年轻人,工作没什么压力,但她对这种宿命感感到恐慌。

至于那个关于人生意义的终极问题,黄修志对她建议说,或许人生本就没有意义,只是人生下来就要劳作,作为群居动物进入生活日常,而日常意味着琐碎。这也成了他对自己的勉励。

秘若琳是考研成功的9个人之一,在阅读中,她对社会学萌生兴趣。如今她正在南开大学读社工与社会政策专业,她发现,这里真的有很多真心愿意帮助她的老师。

近一半的学生,成为和黄修志一样的人,做了老师,包括一些考研未果,回到家乡,辗转求职的学生。据《鲁东大学2022-2023学年本科教学质量报告》,烟台市基础教育教师中,鲁大毕业生占53.6%。在烟台一所小学,刚结束的寒假里,杜志敏给学生布置了阅读书目,是《木偶奇遇记》。黄修志推荐的书,她读完的有十多本。

那么,一场理想大学生活实验,究竟带来什么改变?

不少人会提到一些人与人“连接”的时刻。

秘若琳发现,自己原来并非“孑然一身”。2022年5月的线上考研经验分享会,听了路棣的分享,她想立刻将自己之前的学习笔记发给她看,又担心唐突。反倒是路棣抢先一步发来了消息,告诉秘若琳,她分享中提到的一句话,曾是自己的QQ签名。那时,秘若琳“想冲到她的面前同她长谈,怎奈何冰冷的屏幕无法传导内心的热情”。

姚凌离校当天是中午,同学已经走了很多,剩下的人加起来不到四个宿舍。她和舍友一起打扫卫生、寄行李,并和黄修志告别。回到宿舍,大家推着行李箱,打开宿舍门,滚轮在走廊里划出离别的长音,突然,108、107、110、111宿舍的门都打开了,大家都走出来,和她们挨个拥抱告别。

黄修志留在原地。他的办公室里,保留着王心慧捏的一瓶小星星、姚凌写的一幅《千字文》、杜志敏画的一幅水彩、路棣折的一瓶彩纸花,还有马鸿岩送他的、不会凋零的石榴树,但此刻,陪伴他的,是窗外鹅毛般的大雪。

他不打算第三次当班主任了,他将带班的经历比作写论文,“总想着要写出新东西”。

《班史》出版的这个冬天,烟台市芝罘区的雪深一度达到53厘米,突破历史极值。烟台历来多雪,这留在那些离开的人记忆里。

2024年1月,黄修志办公室窗外的雪景。(受访者 / 图)

6

河流

某种意义上,他也像他的学生们一样,回到了自己的来处。

《班史》出版的消息,让联系渐疏的学生们激动。

叶子没想到,自己这个小人物,竟然真的能够参与写“史书”,“还能出版”。

有人在豆瓣留言说,自己曾全程旁观他们的经历,“令我们这些入了大学就成为独来独往者羡慕”。

崇文书局的王璇是《班史》的责任编辑,此前她经手的书大多是古籍和学术类专著。这样一本由学生和老师完成的书,她承认,“很难用文字成熟、逻辑严密、思想深刻这样的标准,去要求刚刚高中毕业的一群学生”。

“这本书最大的意义是真实。一是反映了非常广大的被忽视的二本群体,第二个真实就是他们经历了特殊的历史时间。”王璇说。

路棣是最早看到样书的学生,她在上海读研,和黄修志一起完成了《班史》的审校。

2023年12月30日,上海下着小雨,路棣收到了出版社寄出的15本样书,曾日夜编校的书出现在手中,她把各个部分重新翻看了一遍。她意识到,构成大学回忆的并非是一分一秒,而是被记下来的一个个事件。

几天后,黄修志来到上海,他们在黄浦江边散步。“路棣,我早就想到了今天我们在上海外滩见面的场景。”

路棣很惊讶。原来黄修志早就确信,她能成功上岸,来到这座城市。

在夹岸高楼的注视下,寒风凛冽的黄浦江,那天出奇安静。

黄修志也曾梦见自己化成一条河流。那是在同学们将要毕业的时候,他梦见,在山间草木和乡间田野中,自己是那条河流。

童年时,黄修志家里“食物贫乏、玩具稀少”,更多的时候,他与麦田、河流、鸟兽虫鱼为伴。村子西边有一条小西河,鸭子和鹅常在平缓的碧流上游泳,他和小伙伴们常常到河里洗澡、钓青蛙。他认为自己永远属于乡村,最终还是要回到乡村中去。

只是,这些都是很久之前的事情了,距离黄修志成为老师已逾十年,变化的事情太多了。几年前,黄修志回到家乡,儿时常去滑冰和游泳的湖已经被填平,小西河两岸的芦苇成了麦田,河流中间,有人用渔网截水,用来养鱼。

但某种意义上,他也像他的学生们一样,回到了自己的来处。

2013年夏天,26岁的复旦大学历史系博士毕业生黄修志从上海乘坐绿皮车来到烟台,鲁东大学是最快给他答复的一所高校,整个过程都很顺利,鲁东大学看好这个年轻人,让他直接到烟台签协议。

签完工作后,他来到烟台的海边。中国的海,大多在城市的东面或者南面,烟台是少有的海在北面的城市,太阳升起,阳光打在海面上,干净、明亮。他当时觉得,烟台也挺好。这里离家五百公里,转眼就是十年。

黄浦江、关于河流的梦、村旁的小西河,黄修志提到了《约翰·克利斯朵夫》的结尾:

圣者克利斯朵夫渡过了河,他在逆流中走了整整的一夜。他结实的身体像一块岩石一般矗立在水面上,左肩扛着一个娇弱而沉重的孩子。圣者克利斯朵夫倚在一株拔起的松树上;松树屈曲了,他的脊骨也屈曲了。那些看着他出发的人都说他渡不过的。他们长时间地嘲弄他,笑他。随后,黑夜来了。他们厌倦了。

此刻克利斯朵夫已经走得那么远,再也听不见留在岸上的人的叫喊。在激流澎湃中,他只听见孩子的平静的声音,——他用小手抓着巨人额上的一绺头发,嘴里老喊着:“走罢!”——他便走着,伛着背,眼睛向着前面,老望着黑洞洞的对岸,削壁慢慢地显出白色来了。

早祷的钟声突然响了,无数的钟声一下子都惊醒了。天又黎明!黑沉沉的危崖后面,看不见的太阳在金色的天空升起。快要倒下来的克利斯朵夫终于到了彼岸。于是他对孩子说:

“咱们到了!唉,你多重啊!孩子,你究竟是谁呢?”

孩子回答说:“我是即将来到的日子。”

《班史:一个大学班级的日常生活(2018-2022)》,崇文书局,2024年1月。(资料图 / 图)

(应采访对象要求,叶子、宋玥、姚凌为化名)